Les acteurs du projet

Le cadre juridique dit du 1% artistique, 1% culturel, ou 1% décoratif, est un ensemble d'arrêtés et de décrets associant à tout projet architectural public l'obligation d'allouer 1% du montant total des travaux à la création ou l'acquisition d'une œuvre artistique contemporaine.

L'objectif d'un tel procédé est double : soutenir la création artistique et sensibiliser le public à l'art.

Les premières discussions sur le sujet datent de 1936, mais il faudra attendre 1951 et la rédaction, par le sculpteur René Iché, d'un projet de loi qui ne concerne d'abord que les bâtiments de l'Éducation nationale. La mesure sera étendue aux autres ministères de 1972 à 1993, afin de toucher un public de plus en plus large.

A ce jour, plus de 12 000 œuvres ont déjà été financées.

Le budget du 1%, calculé en fonction du montant (hors-taxes) total des travaux (hors honoraires de l’architecte, travaux de voirie divers et équipements mobiliers), comprend, outre la conception / réalisation / acheminement / installation de l'oeuvre, les éventuelles indemnités versées aux artistes dont l'oeuvre n'a pas été choisie, s'inscrivant ainsi dans l'optique de soutien à la création artistique.

Un Comité artistique est alors formé avec le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre, l'utilisateur du bâtiment, le directeur régional des affaires culturelles, et 3 personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques.

Celui-ci, par l'étude du programme du projet, élabore alors un programme de la commande artistique, qui est alors transmis aux artistes.

C'est ce même comité qui examine les candidatures et choisit le lauréat, qui réalisera alors son œuvre, en collaboration avec l'architecte.

Celle-ci sera propriété de l'établissement, et c'est le maître d'ouvrage qui devra en assurer la maintenance.

Le budget du 1% ne peut excéder 2 000 000€, et s'il est inférieur à 30 000€, le comité peut alors choisir d'acheter une œuvre existante auprès d'un ou plusieurs artistes vivants.

En 2014 furent crées les Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement supérieur.

La manifestation, qui se déroule la semaine précédant les Journées Européennes du Patrimoine, marque ainsi une étape supplémentaire dans ce projet, en offrant une nouvelle visibilité aux œuvres issues du 1% dans les établissements d'enseignement, leur offrant alors une valeur de patrimoine.

La règlementation du 1% artistique

Le projet de RPBW, lauréat du concours de la citadelle d’Amiens, s’est démarqué par un traitement inhabituel de la relation à la ville : là où ses confrères proposaient des projets d’architecture, à cela s’ajoutait, chez Renzo Piano, tout un projet de gestion et de vie du bâtiment ; en effet, dès la conception initiale, l’équipe a pensé à tout un système de mixité d’usages qui permettraient, d’un point de vue pragmatique de rentabiliser les espaces possédés par les universités, mais également, dans une démarche très poétique, de lier l’introvertie citadelle à l’extérieur par un procédé novateur et délicat.

Inventant et mettant en place une potentielle location ou allocation d’espaces de l’université à des occasions diverses, allant du séminaire d’entreprises au concert de rock, le projet trouve par là les moyens d’amener l’extérieur dans l’université. Cette mixité d’usages (cf page dédiée) s’étend aussi pour amener l’espace public dans l’établissement, faisant ainsi un lien le plus direct possible avec la ville d’Amiens elle-même. Un des enjeux majeurs du projet est donc l’intégration à la ville et avec ses habitants.

Le cahier des charges du 1% artistique a donc fortement appuyé sur la nécessité d’un lien avec la ville et les habitants : « On cherchera à privilégier […] la relation, la légèreté, l’échange, le lien, la mémoire, le jeu, les usages, l’hospitalité. » pour « éviter le monumental, l’objet unique, le signal spectaculaire ». Ces volontés tendent à mettre en avant les ambitions d’intégration du projet architectural et de son système de mixité d’usages.

Projet architectural et cahier des charges

L'oeuvre artistique - Rhizome

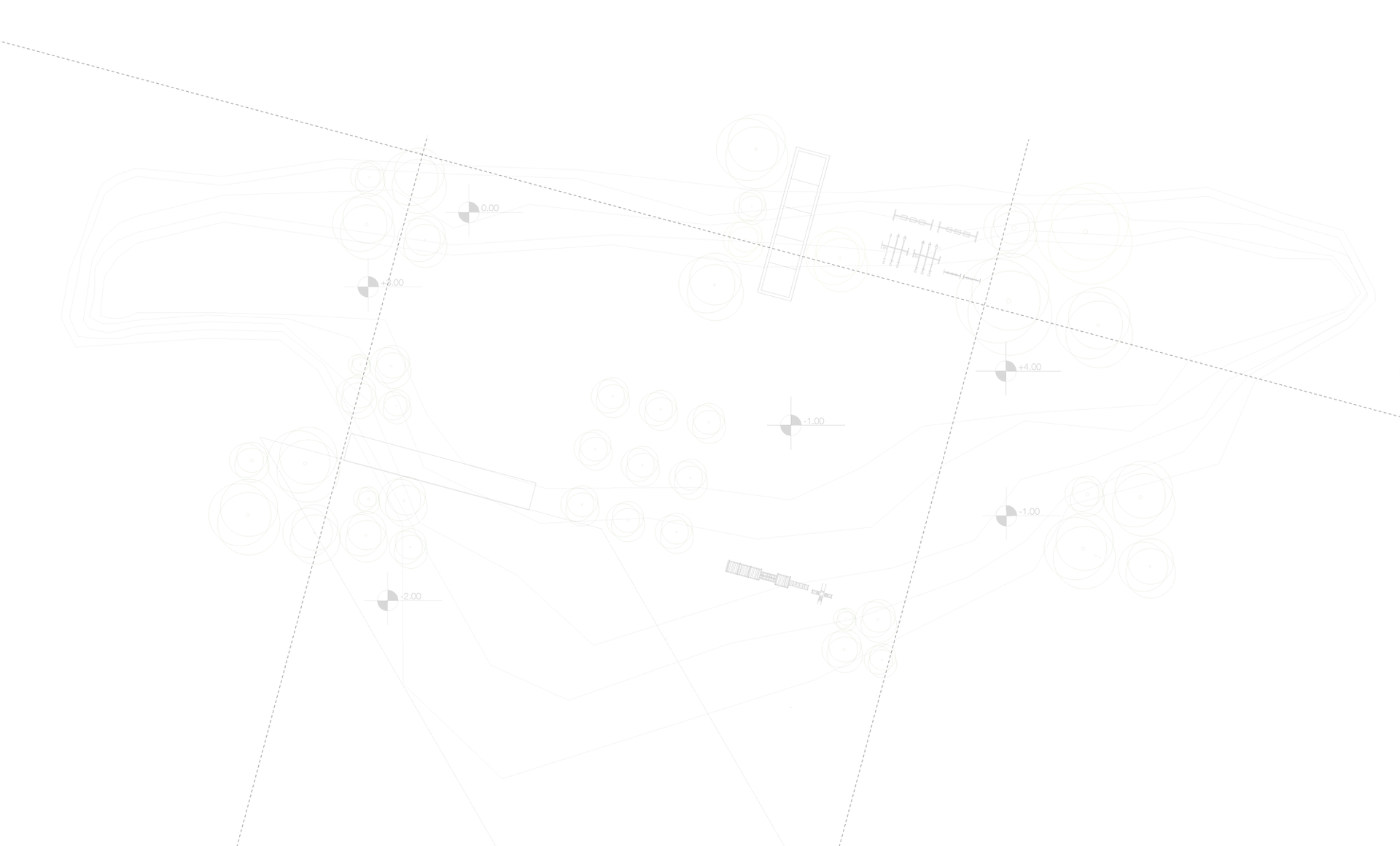

Le projet retenu, "Rhizome", fait chanter la citadelle en insérant des couleurs sonores et des partitions musicales entre les plis du bâti afin d’inciter à l’écoute du site et de la ville.

L’œuvre est séquentielle : elle se perçoit au fur et à mesure au cours de la promenade car elle est diffusée sur des points d’écoute qui sont inter-synchronisés .

Architecte pour rédiger le cahier des charges

Les artistes pour répondre à l'appel d'offres

Un comité mixte, composé d'artistes et de représentants de la maîtrise d'ouvrage, pour évaluer la candidature de chacun

Le maître d'ouvrage pour prendre la décision définitive du choix de l'oeuvre

Tout projet d'établissement public doit, depuis les années 50, comprendre une part décorative ou culturelle dans son sein. Souvent appelée "1% artistique" parce qu'elle doit représenter 1% du budget final, cette oeuvre doit avoir le plus de cohérence possible par rapport au projet architectural et social de l'établissement. Voici l'histoire de celle de la citadelle d'Amiens.

Rédaction: Alexis Giberti, Céline Vaillant, Taycir Chaouechi

Afin de créer cette œuvre musicale, Nicolas Frize a multiplié les échanges et les coopérations entre les habitants , la ville et le projet lui-même : l’idée est d’inviter des Amiénois dans la citadelle, donnant au projet et à l'oeuvre une empreinte participative. La contribution est l’essence de cet original dispositif. Les habitants sont les sources naturelles et légitimes de cette création musicale d’ampleur.

Nicolas Frize imagine même, dans la continuité de cette oeuvre, partir à la rencontre de sons inconnus: rassembler une foule de participants volontaires dans une performance instrumentale et vocale .‘’habitants, étudiants, travailleurs, enfants, musiciens professionnels et amateurs, chorales,..’’